局所排気装置定期自主検査者養成講習を受講することになったけど…

難易度はどの程度?講義の内容は?実技は難しいの?

そんな悩みを抱えたまま講義を受講しても、勉強内容は頭に入ってきませんよね。

会社補助を受けて受講する方にとっては、プレッシャーもかかっているでしょう(筆者もそうでした)。

そこで今回は、局所排気装置定期自主検査者養成講習を受講した筆者が、講義や実技のポイントを解説します!受講時の体験エピソードも交えながら解説しますので、ぜひ最後まで読んでください。

結論

局所排気装置定期自主検査者養成講習の難易度・合格率、勉強方法は、下記のとおりです。

難易度:未経験では講義の内容を理解しにくい可能性あり

以下の技能講習を少なくてもひとつ受講していると、講義の内容理解が捗ります。

・有機溶剤作業主任者

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

・石綿作業主任者

・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

合格率:受講後、資格証発行

勉強方法:実技講習時に、測定機器を正しく扱えること、報告書を書けるように受講すること。

それぞれの内容について、詳しく説明します。

局所排気装置定期自主検査者養成講習の難易度

局所排気装置定期自主検査者養成講習には修了考査はありません。講義は3日間で、学科2日に実技1日という内訳でした(実施団体に要確認)。

予備知識があることを前提に進む、作業主任者の技能講習に比べると難易度は高めの講義。下記の作業主任者の技能講習を修了することを推奨します(受験資格になっている場合もあるので要確認)。

局所排気装置定期自主検査者養成講習の合格率

局所排気装置定期自主検査者養成講習は修了考査はありませんが、筆者が受講した当時は報告書を作る実技がありました。この報告書の作成を終えないと、資格証が発行されないという…。

報告書作成の実技は、講習会場に設置された5種類の局所排気装置を定期自主検査します。寸法や風速を測定、外観検査など必要項目をチェックして風量などを算出。

計算方法や測定は慣れてしまえば簡単ですが、模範解答に近い値を算出できていないとやり直しになります。測定数値の単位に注意しつつ、約分や10の階乗をまとめて、電卓の使用する計算を最小限にするのがポイントです。

報告書作成が終わらないと帰れませんが、焦らず正確に報告書を作る必要があるという、集中力を要求される講義でした。

講義のポイントは?

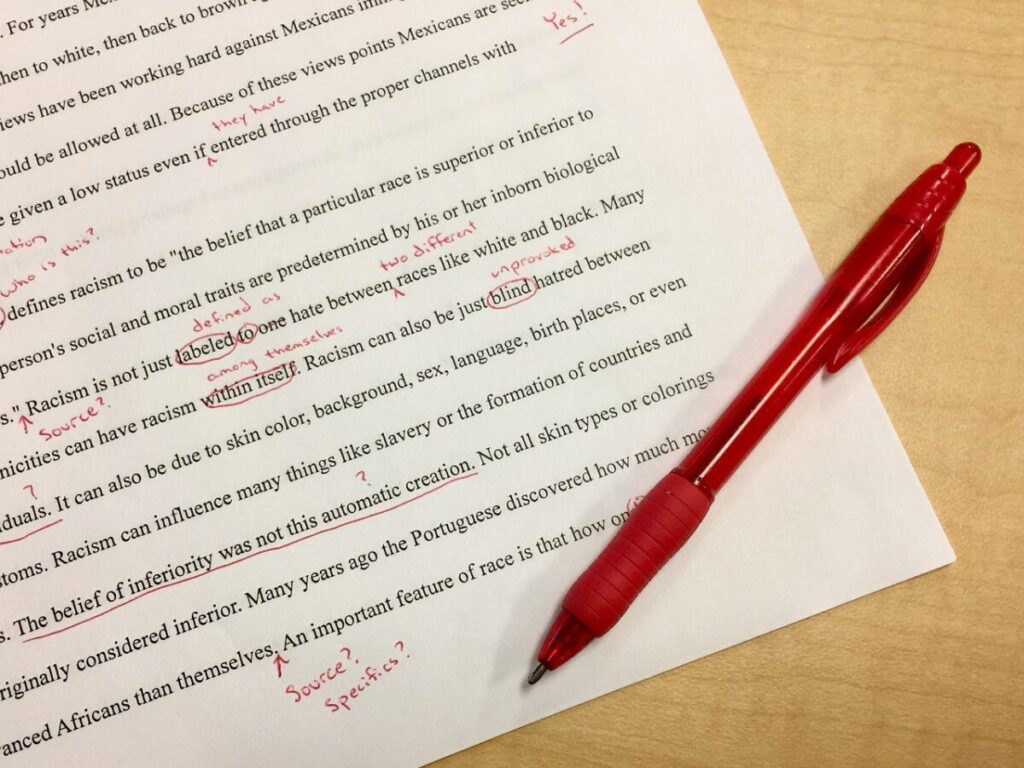

局所排気装置定期自主検査者養成講習の目標は、自分で点検して報告書を作り、最終的には依頼者に報告書を提出することです。ここがポイントになるので、講習の際はテキストにメモ書きや付箋を貼るのがおすすめ。

したがって講義を受講する前までに、3色ボールペンや、マーカー、付箋を準備しておきましょう。

実技講習に使用する測定用紙や報告書は、今後の実務にも役立つので、紛失しないようファイリングしましょう。筆者は当時、講義で配布された書類をもとに報告書を作成して、依頼者に提出(依頼者は所轄の労働基準監督署に提出)。

特に問題なく報告書は受理されたので、講習を受講したかいがありましたね。報告書を作成する場合は、設備毎にExcelファイルで作るのがおすすめ。

風速を入れると自動で風量の計算ができるように、あらかじめExcelで式を作っておきましょう。報告書の作成があっという間にできますよ。

結論(再掲)

局所排気装置定期自主検査者養成講習の難易度・合格率、勉強方法は、下記のとおりです。

難易度:未経験では講義の内容を理解しにくい可能性あり

以下の技能講習を少なくてもひとつ受講していると、講義の内容理解が捗ります。

・有機溶剤作業主任者

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者

・石綿作業主任者

・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者

合格率:受講後資格証発行

勉強方法:実技講習時に、測定機器を正しく扱えること、報告書を書けるように受講すること。

終了時間が読めない講義…(感想)

作業主任者をはじめ様々な講習会に参加しましたが、本講習は終了時間が読めない珍しい講習会でした。ちょうど多忙な時期だったこともあり、仕事の電話やメールは溜まる一方。

せめて報告書作成および提出が終わったグループから解散だとよかったのですが、全グループが終了するまで帰れないという最悪のパターン。筆者が所属していたグループはすぐに終わったのですが、最終グループが終わるまで帰社できませんでした。

受講を予定している方は、3日目の実技講習の終了時刻には注意しましょう。講義終了後に予定を入れるのは、おすすめしません。どうしても終了時刻が気になる場合は、主催団体に事前に確認しておきましょう。

.jpg)